Reise durch Deutschland: Wo die Investitionen gebraucht werden

600 Milliarden Euro zusätzlich braucht das Land bis 2034 für öffentliche Investitionen, hat das IMK gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft berechnet. Ein Besuch im Westen, Süden und Osten, wo das Geld dringend gebraucht wird. Von Fabienne Melzer

In der Region Dortmund-Hellweg hat der DGB in diesem Jahr einen Kalender mit Bildern zum Zustand des Landes gedruckt. Das Bild im September zeigt einen Spielzeugbus auf grauem Asphalt. Darunter steht: „Nicht alles mit 18 Löchern ist ein Golfplatz.“ Nein, es könnte auch die Rosenstraße in Krefeld sein. Hier reiht sich ein Schlagloch an das nächste, sammelt sich Wasser zu kleinen Seen auf der Straße und auf dem Radweg. Klaus Churt, Organisationssekretär beim DGB in Düsseldorf, lebt seit über 20 Jahren in der Stadt. Er kann sich nicht erinnern, dass die Straßen einmal besser aussahen. Mehr als die Hälfte der Straßen in Krefeld seien in einem ähnlichen Zustand.

Wer nach den Gründen für die große Zahl der Schlaglöcher in Krefelds Straßen sucht, muss ein Stück in die Vergangenheit reisen. In der Region am Niederrhein dominierte lange Zeit die Textilindustrie. Ihr Niedergang Ende der

1960er, Anfang der 1970er Jahre setzte eine Abwärtsspirale in Gang. Die hohe Arbeitslosigkeit belastete die Kommune durch Sozialausgaben und ließ gleichzeitig die Steuereinnahmen sinken. Das Geld für Investitionen in die Infrastruktur fehlte und machte den Standort von Jahr zu Jahr unattraktiver für Investoren. Die Stadt kam unter Haushaltssicherung, die erst nach 25 Jahren im September 2021 aufgehoben wurde.

Ein Vierteljahrhundert Sparen hat sich im Stadtbild niedergeschlagen – als Schlaglöcher in den Straßen, in blätternden Fassaden und einer Arbeitslosenquote, die sich hartnäckig bei zehn Prozent hält. „Die Lebensqualität in Krefeld ist gesunken“, sagt Churt.

Churt sieht noch andere Ursachen. Die Stadt leide wie andere darunter, dass der Bund immer wieder Dinge beschließt, die die Kommunen bezahlen müssen, etwa den Ausbau der Ganztagsbetreuung. Für Klaus Churt braucht es zwei Dinge, um Städte wie Krefeld wieder handlungsfähig zu machen: „Als DGB fordern wir seit Langem einen Altschuldenfonds, um die Kommunen zu entschulden. Und der Bund muss für seine Beschlüsse auch die Finanzierung übernehmen nach dem Prinzip: Wer bestellt, bezahlt.“

Die Löcher werden jedes Jahr notdürftig geflickt und reißen immer wieder neu auf.“

Wer es sich noch leisten kann

Nur eine knappe halbe Stunde Bahnfahrt von Krefeld entfernt liegt die Landeshauptstadt Düsseldorf. Ein Städteranking nennt sie wohlhabend. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von gut 87.000 Euro pro Einwohner liegt sie unter den Städten in Deutschland ziemlich weit vorn. Geldsorgen plagen Düsseldorf also nicht unbedingt. Dennoch schneidet die Stadt bei der Lebenszufriedenheit nur durchschnittlich ab. Das könnte auch am Wohnungsmarkt liegen.

Denn Wohnen muss man sich in Düsseldorf leisten können. Auch Klaus Churt zog vor über 20 Jahren aus Düsseldorf fort. Die damals junge Familie brauchte Platz, der schon Ende der 1990er Jahre in Düsseldorf teuer war. Geändert hat sich daran nichts. Allein zwischen 2016 und 2024 stieg der Quadratmeterpreis für Mietwohnungen in Düsseldorf um fast ein Drittel. Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Mietervereins Düsseldorf, schätzt, dass jeder Zweite in Düsseldorf Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hat. „Es gibt aber nicht mal für jeden Zwanzigsten eine geförderte Wohnung“, sagt Witzke.

Düsseldorf steht mit diesem Problem nicht allein da. Knapp die Hälfte der rund acht Millionen Mieterhaushalte in deutschen Großstädten geben 30 Prozent oder mehr ihres Einkommens für Miete aus. Laut Gewerkschaft Bauen-Agrar-

Umwelt (IG BAU) fehlen bundesweit zwischen 800 000 und eine Million bezahlbare Wohnungen. Jonathan Diesselhorst, Referatsleiter Wirtschafts- und Sozialpolitik bei der IG BAU, begrüßt das Ziel der Bundesregierung, jährlich 100 000 geförderte Wohnungen neu zu bauen. „Das Problem ist nur, dass sie das Ziel nicht erreicht“, sagt Diesselhorst.

Seit Jahrzehnten fallen mehr Wohnungen aus der Sozialbindung als neue nachkommen. Ihre Zahl sank allein in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen beiden Jahrzehnten von rund einer Million auf 434 000 Anfang 2024. In den 1990er und 2000er Jahren wurden viele gemeinnützige Wohnungsgesellschaften privatisiert, und Unternehmen verkauften ihre Werkswohnungen. Der Bestand an bezahlbaren Wohnungen schrumpfte zusammen.

„Düsseldorf hat ohne Not an Investoren verkauft“

Gerade deshalb kann DGB-Mann Churt es nicht verstehen, dass Grundstücke jahrelang brachliegen wie das Gelände des ehemaligen Verteilzentrums der Deutschen Post gleich hinter dem Düsseldorfer Bahnhof. Ein Loch von der Größe von fast dreieinhalb Fußballfeldern klafft hier mitten in der Stadt. Ein paar Zeltplanen, erinnern daran, dass sich hier eine Zeit lang obdachlose Menschen niedergelassen hatten, bis das Grundstück Ende 2023 geräumt wurde.

Nach mehreren Verkäufen gehört das Gelände der Adler-Gruppe, einem luxemburgischen Immobilienunternehmen. Rund 1000 Wohnungen und 150 Sozialwohnungen sollten hier entstehen, geplanter Start 2018. Doch bislang steht nur der Block mit knapp 150 Sozialwohnungen. „Die Adler-Gruppe hat das Grundstück überbewertet“, erklärt Witzke. „Wenn sie es zum Verkehrswert verkaufen würden, müssten sie ihre Bücher korrigieren.“ Und das ist nicht die einzige Brache in Düsseldorf. Das alte Glasmacherviertel, das ebenfalls der Adler-Gruppe gehört, sollte schon vor 20 Jahren bebaut werden. Auch die ehemalige Kaserne in Hubbelrath steht schon lange leer.

Klaus Churt vom DGB kann zwar verstehen, wenn Kommunen aus der Not heraus Grundstücke verkaufen. „Aber Düsseldorf hat ohne Not an Investoren verkauft“, sagt Churt. Selbst bei knappen Kassen könnten die Kommunen an den Verkauf zumindest Bedingungen knüpfen. Die Städte verfügen durchaus über Stellschrauben, mit denen sie Wohnen bezahlbar machen können. Beispiel Ulm: Die Stadt besitzt rund ein Drittel ihrer Stadtfläche, ein Bebauungsplan wird erst erstellt, wenn alle Flächen im Besitz der Stadt sind, die sich bei jedem Verkauf ein Rückkaufrecht sichert. Bodenspekulanten haben hier schlechte Karten.

Witzke vom Düsseldorfer Mieterbund plädiert dafür, dass die Kommunen wieder mehr eigene Wohnungsgesellschaften betreiben und bezahlbare Wohnungen anbieten. Angesichts der gestiegenen Baukosten, hohen Zinsen und Klimaauflagen könnte man auch die Verfahren vereinfachen, meint Witzke: „Serielles Bauen würde Projekte beschleunigen. Auch KI kann Dinge vereinfachen.“ Doch ohne mehr Geld wird es nicht gehen, denkt Jonathan Diesselhorst von der IG BAU. Neben Instrumenten wie der Wiedereinführung von Wohngemeinnützigkeit oder einem Widmungsrecht für sozialen Wohnungsbau schlägt die Gewerkschaft ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau für vier Jahre vor.

Als Gewerkschafter sieht Klaus Churt nicht nur die Verdrängung von Menschen aus ihren ehemals angestammten Quartieren als Problem. Steigende Mieten fressen auch gewerkschaftlich erkämpfte Lohnerhöhungen auf. Wer aus der

Stadt zieht, pendelt länger zur Arbeit und hat weniger von einer verkürzten Arbeitszeit.

Zeit, dass sich mehr dreht

Zeit, dass sich mehr dreht

Wenn sich irgendwo auf der Welt etwas dreht, hat das sehr wahrscheinlich auch mit Schweinfurt zu tun. Räder von Autos und Zügen oder Windräder drehen sich mit Wälz- und Kugellagern aus Unterfranken. Unternehmen wie ZF, Schaeffler oder SKF prägen die Stadt und ihre Finanzkraft. Und es lief lange gut, die Einnahmen aus den Gewerbesteuern sprudelten, und die

Rücklagen der Stadt wuchsen.

Frank Firsching, Regionsgeschäftsführer des DGB in Unterfranken, blickt dennoch kritisch auf die Politik seiner Heimatstadt: „Man hat sich gerühmt, dass man keine Schulden hat, aber einfach zu wenig investiert.“ Die Stadt habe die Sanierung der Brücken von einem Jahr ins nächste verschoben, und auch beim Ausbau der Kinderbetreuung sei zu wenig passiert. „Diese Politik fällt ihnen nun auf die Füße“, sagt Firsching, der auch im Stadtrat sitzt.

Fast alle Unternehmen in der Region bauen inzwischen Arbeitsplätze ab.“

Denn seit ein paar Jahr fließen die Gewerbesteuern nicht mehr so üppig. Lagen die Einnahmen vor der Pandemie jährlich zwischen 60 und 75 Millionen Euro, spülen sie aktuell noch knapp 40 Millionen Euro in die kommunalen Kassen. Die Rücklagen, auf die die Stadt einst stolz war, sind inzwischen fast aufgebraucht. Der erste Einbruch kam mit der Pandemie. Doch auch nach deren Ende lahmte die Wirtschaft weiter. „Fast alle Unternehmen in der Region bauen inzwischen Arbeitsplätze ab“, sagt Firsching. „Die heimische Wirtschaft leidet unter anderem unter dem zögerlichen Windkraftausbau.“

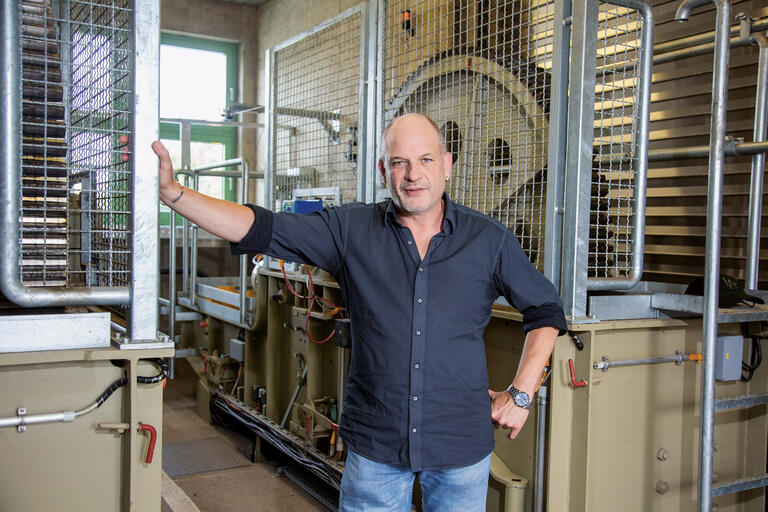

Darauf hatte etwa der schwedische Wälzlagerhersteller SKF schon recht früh gesetzt. Vor gut 15 Jahren verabschiedete sich das Unternehmen von der starken Abhängigkeit von der Autoindustrie und stieg auf erneuerbare Energien um. Es baute in Schweinfurt ein modernes Testzentrum, in dem Wälzlager für Windräder mit bis zu sechs Metern Durchmesser geprüft werden. Dennoch strich das Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren rund 500 Arbeitsplätze, und im Moment bauen die Beschäftigten Zeitkonten ab. Die Situation beschreibt Sebastian Witzel, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von SKF, etwas überspitzt: „Wir haben die besten technologischen Voraussetzungen, exzellentes Know-how bei unseren Beschäftigten, aber es fehlen derzeit die Aufträge.“ Außenstehende zeigen sich gegenüber Witzel verwundert: „Warum habt ihr trotz sehr guter Voraussetzungen solche Probleme?“

Holger Laschka, Pressesprecher von SKF in Schweinfurt, zählt gleich mehrere Gründe auf. Er nennt die Schwierigkeiten der Windkraftbranche, profitabel zu arbeiten, und den damit verbundenen Kostendruck auf die Zulieferer. Betroffen sei auch das von SKF entwickelte Nautiluslager für einen der größten Anbieter. „Nautilus war unser Brot-und-Butter-Geschäft“, sagt Laschka. Dann wären da noch die Ausschreibungsbedingungen mit einem harten Unterbietungswettbewerb und die geringe Nachfrage auf dem heimischen Markt: „In Europa ist Deutschland für SKF der wichtigste Markt“, sagt Laschka. „Region for region“ laute die Unternehmensphilosophie, erklärt Sebastian Witzel. Gemeint ist: SKF will dort produzieren, wo die Windräder aufgestellt werden. „Da kann sich jeder vorstellen, was es für uns bedeutet, wenn in Deutschland der Ausbau der Windkraft nicht vorankommt“, sagt Witzel. Seiner Ansicht nach müsse aber eine Politik, die erneuerbare Energien mit Staatsmitteln ausbauen will, ein Interesse daran haben, in Deutschland fafür auch die notwendige Fertigungstiefe zu haben.

Ähnlich sieht es auch Frank Firsching: „Wollen wir die Schlüsselindustrie behalten, brauchen wir Investitionen in Industriepolitik.“ Als Vertreter im Stadtrat und Gewerkschafter liegen ihm aber auch gesellschaftliche Fragen am Herzen wie die Kinderbetreuung in seiner Stadt. Bei den Plätzen für unter Dreijährige liegt die Stadt mit einer Versorgungsquote von etwa 31 Prozent nur knapp über dem Landesdurchschnitt. „Wir haben schon 2017 beantragt, bis 2025 zwei Drittel dieser Altersgruppe mit Plätzen zu versorgen“, erzählt Firsching. Der Antrag wurde abgelehnt. Darin stand auch, dass ein Viertel der Plätze in städtischer Trägerschaft sein sollte, denn in Schweinfurt gibt es keine städtische Einrichtung. Die meisten sind in kirchlicher Trägerschaft, und eine Einrichtung gehört zur AWO.

„Das heißt aber, dass ich immer einen Partner brauche, um eine Einrichtung zu bauen“, erklärt Firsching. „Wenn ich keinen finde, passiert nichts.“ Da auch die Kirchen sparen, gibt es in Schweinfurt weiter zu wenig Plätze. Das hat soziale

Folgen. „Für Alleinerziehende bedeutet das meist, dass sie maximal Teilzeit arbeiten können und dann auf aufstockende Sozialleistungen angewiesen sind“, sagt Firsching.

Von der Nordsee zum Schwarzen Meer

In Schweinfurt fehlen nicht nur Investitionen in Kitaplätze und marode Brücken, auch der Main, der durch die Stadt fließt, ist an vielen Stellen sanierungsbedürftig. Der Fluss ist eine wichtige Verkehrsader, ein Verbindungsstück zwischen dem Schwarzen Meer und den Nordseehäfen in Rotterdam. Wenn Mathias Mayer, Vorsitzender des örtlichen Personalrats des Wasser- und Schifffahrtsamts Main (WSA), über die Bedeutung des Gewässers für den Gütertransport spricht, sprudeln die Zahlen nur so aus ihm heraus: 2023 passierten an der Eingangsschleuse Kostheim 11,5 Millionen Tonnen Güter der Binnenschifffahrt und 38 000 Containereinheiten die Zählstelle. Futtermittel, Industriesalze, Chemikalien und klassische Güter der Montanindustrie transportiert der Fluss, er versorgt den Frankfurter Flughafen mit Flugbenzin, und so mancher Schwertransport ließe sich ohne den Main vor der Tür nicht bewerkstelligen, etwa bei Siemens flussaufwärts in Nürnberg. Dort produziert das Unternehmen Hochleistungstransformatoren, die über den Main verschifft werden.

Auch wenn der Fluss so ruhig in der Sonne schimmert, er ist im Grunde eine pulsierende Verkehrsader, die mit viel Technik betrieben wird. 34 Staustufen regeln den Pegel und verhindern, dass der Schiffsverkehr aufgrund von Niedrigwasser eingestellt werden muss. Die Schleusenbauwerke stellen sicher, dass die Schifffahrt den Höhenunterschied von 160 Metern zwischen der Mündung in den Rhein und Bamberg überwinden kann. Die Wehre müssen bei Hochwasser den ungehinderten Abfluss großer Wassermengen sicherstellen. Doch viele Anlagen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. „Wir reden hier über Bauwerke aus den 1920er Jahren, einige sind in einem kritischen Zustand“, sagt Mayer. Angesichts der Haushaltsverhandlungen hoffen die Beschäftigten im WSA Main, dass bei der Unterhaltung der Wasserstraßen nicht gespart werden wird. Mayer sieht das WSA Main vor einem Spagat, einerseits sicherheitsrelevante Unterhaltungsmaßnahmen an den Wehren aufzuschieben und andererseits den Betrieb der Schleuse zu gewährleisten.

Rund 750 Menschen – Schlosser, Verwaltungsfachleute, Ingenieure – arbeiten entlang des gut 500 Kilometer langen Flusses und machen die Schifffahrt erst möglich. Der schlechte Zustand einiger Anlagen belaste auch die Beschäftigten zunehmend. „Wir stehen unter einem starken Druck, die Wasserstraße 24 Stunden offen zu halten“, sagt Mayer. „Eine Störung hält den ganzen Verkehr auf, denn auf einem Fluss kann man nicht mal eben abbiegen.“

Störungen müssen schnell behoben werden oder besser gar nicht erst auftreten. Doch dafür müssten die Bauwerke regelmäßig instand gesetzt werden. Von den rund 100 Wehrverschlüssen müssen im Normalfall vier pro Jahr ersetzt werden. „Aufgrund des Investitionsstaus müssten wir die Rate eigentlich erhöhen“, sagt Mayer.

Alles, was für einen sicheren Betrieb notwendig ist, geht derzeit vor. Arbeiten wie der Grünschnitt am Ufer fallen da schon mal unter den Tisch. Personalrat Mayer sieht für die Beschäftigten bereits eine Grenze erreicht, zumal in den vergangenen Jahren bereits Stellen eingespart wurden: „Mit mehr Geld könnten wir im Moment auch nicht mehr Projekte übernehmen. Es fallen dafür ja keine Aufgaben weg.“ Für die Beschäftigten im WSA Main ist daher klar: Es braucht neben Investitionen in die Infrastruktur auch Investitionen ins Personal. „Gerade wenn wir zehn Jahre in die Zukunft blicken, brauchen wir Fachpersonal, dass die entstehenden Lücken schließen kann“, sagt Mayer.

Ein Anschluss pro Stunde

Ein Anschluss pro Stunde

Keine 30 Bahnminuten südlich von Leipzig liegt Pegau, eine Kleinstadt im Herzen des Mitteldeutschen Braunkohlereviers. Auch sie sollte von den 40 Milliarden Euro aus dem Kohlekompromiss profitieren. Pegau, so der Plan, sollte endlich eine bessere Anbindung an Leipzig, Zeitz und das Thüringer Mittelzentrum Gera bekommen. Doch kürzlich hörte Daniela Kolbe etwas von Priorisierung, und bei der stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Sachsen stellten sich sämtlich Antennen auf. „Da stemmen wir schon die Füße in den Boden und sagen: Versprochen ist versprochen.“

Versprochen wurde den Pegauern eine bessere Bahnverbindung. Im Moment fährt die Regionalbahn einmal pro Stunde. „Sie ist zu klein, sie bindet nicht alle Orte an, sie fährt zu selten und nicht elektrisch“, sagt Daniela Kolbe. Mit den Kohlemilliarden sollte die Strecke elektrifiziert, als zweigleisige S-Bahn-Strecke ausgebaut und weitere Orte angebunden werden. Die Politik will die Region entwickeln. Doch die Bahn sagt, es gebe den Bedarf an der Strecke nicht, und verlangt eine Zusage, dass die zukünftig zu erwartenden Verluste übernommen werden. „Da haben dann alle mit den Fingern aufeinander gezeigt“, sagt Daniela Kolbe.

Er muss die Kinder von der Kita abholen, das schafft er mit dieser Verbindung nicht.“

Die DGB-Frau sitzt in dem Wartehäuschen in Pegau. In 15 Minuten kommt der Zug nach Leipzig. Nach und nach füllt sich der Bahnsteig, unter den Wartenden Ramona Thieme. Sie arbeitet beim Arbeitsgericht in Leipzig, doch heute hat sie Urlaub und macht einen Ausflug mit ihrer Enkelin. „Wie das wäre, wenn hier mehr Züge fahren würden?“ Ihre spontane Antwort: „Schön.“ Sie pendelt täglich mit dem Zug nach Leipzig, allerdings geht sie nächstes Jahr in Rente. Sie kann es sich leisten, den Zug zu nehmen, der nur einmal in der Stunde kommt, ihr Sohn nicht. „Er muss die Kinder von der Kita abholen, das schafft er mit dieser Verbindung nicht“, erzählt sie. Daher nimmt er das Auto.

Schließlich kommt die Bahn nach Leipzig. Der Zug, der die Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen verbindet, ist bereits gut gefüllt, als er in Pegau hält. Viele müssen bis Leipzig stehen. Nicht nur Berufstätige wie Ramona Thieme sind auf die Verbindung angewiesen, auch Schüler und Auszubildende pendeln von Pegau in die Stadt. Das kleine Örtchen mit dem mittelalterlichen Stadtkern wächst seit ein paar Jahren. Leipzig boomt, die Preise steigen und so ziehen einige ins Umland.

In dem Ausbau der Bahnverbindung stecken für Daniela Kolbe gleich mehrere politische Themen. „Es geht um das Verhältnis von Stadt und Land“, sagt Kolbe. Menschen auf dem Land fühlen sich häufig von den Menschen in der Stadt missverstanden. Die Investitionsgelder, die mit dem Kohlekompromiss vereinbart wurden, haben zudem hohe Erwartungen geweckt. „Das war ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Daniela Kolbe. „Es zeigt, dass Gewerkschaften etwas bewegen können, und gibt den Menschen das Gefühl, dass der Wandel im Dialog mit ihnen gestaltet werden kann. Diese Erwartungen dürfen nun nicht enttäuscht werden.“