Gesundheit: Ungesunde Ungleichheit

Wer ökonomisch benachteiligt ist, ist öfter krank und hat eine geringere Lebenserwartung. Das zu ändern ist nicht nur eine Aufgabe der Gesundheitspolitik.

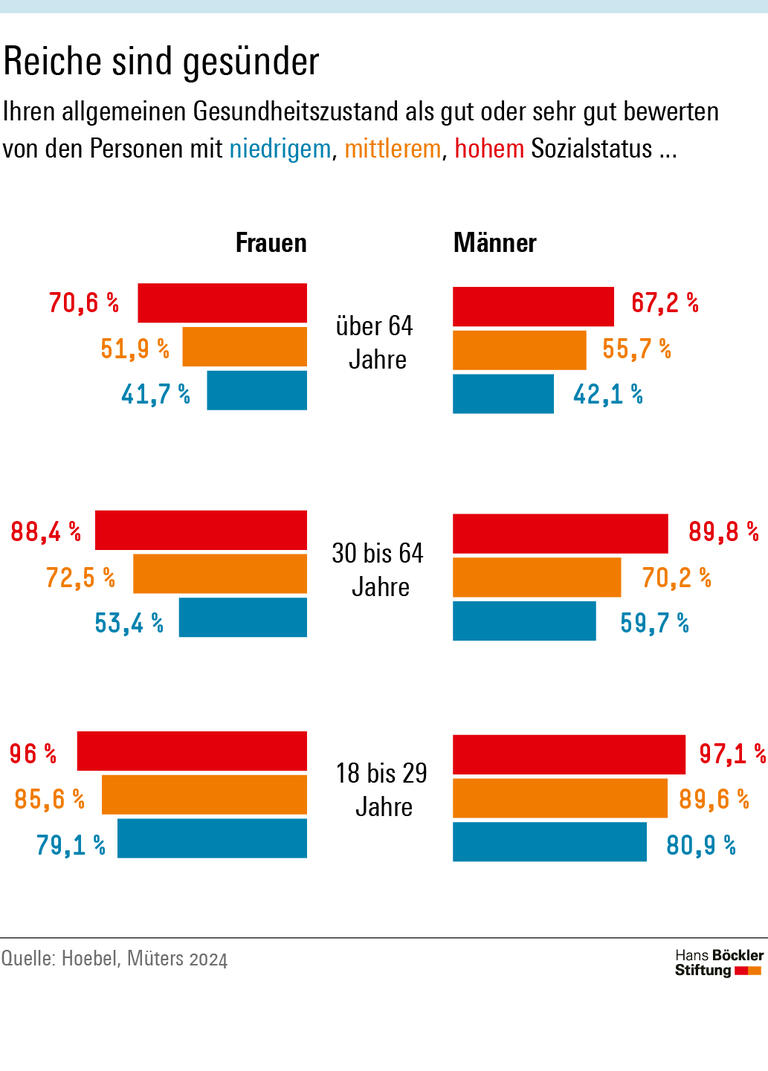

Reiche Männer leben in Deutschland 8,6 Jahre länger als arme. Bei Frauen beträgt die Differenz zwischen höchster und niedrigster Einkommensgruppe 4,4 Jahre, wie eine Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels zeigt. Das ist nur einer von vielen Befunden zum Zusammenhang zwischen Gesundheit und Sozialstatus, über die Jens Hoebel und Stephan Müters vom Berliner RKI sowie Julia Roick und Matthias Richter von der TU München in Beiträgen für die WSI-Mitteilungen berichten. Den Forschenden zufolge ist dieser Zusammenhang komplex: Einerseits leben Menschen in prekären ökonomischen Verhältnissen oder mit geringem Bildungsstand häufig mit schlechteren Lebens- und Arbeitsbedingungen und zeigen öfter gesundheitsschädigende Verhaltensweisen, etwa weil konkrete Alltagssorgen längerfristige Erwägungen überlagern. Andererseits können es gerade die gesundheitlichen Beeinträchtigungen sein, die einem sozialen Aufstieg im Wege stehen. In jedem Fall sei eine „einseitig naturwissenschaftliche Betrachtung“ von Erkrankungen ungenügend, denn Gesundheit erweise sich „als Produkt von Individuum und Gesellschaft“, so Roick und Richter.

Newsletter abonnieren

Alle 14 Tage Böckler Impuls mit Analysen rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft und Soziales im Postfach: HIER anmelden!

„Der soziale Gradient“, schreiben Hoebel und Müters, spiele keineswegs nur bei „einzelnen oder ganz bestimmten chronischen Erkrankungen“ eine Rolle, sondern bei einem breiten Spektrum verschiedener Krankheitsgruppen: von Herz-Kreislauf-Problemen über Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems bis hin zu Stoffwechsel- und psychischen Störungen. So ist beispielsweise das Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit zu erkranken, bei Personen mit niedrigem Sozialstatus doppelt bis dreimal so hoch wie bei Personen mit hohem Sozialstatus. Ein Viertel der Kinder aus Elternhäusern mit niedrigem Status ist psychisch auffällig, in Familien aus der höchsten Gesellschaftsschicht nur jedes zehnte.

Die Unterschiede gelten für Männer wie für Frauen. Auch regionale Differenzen lassen sich aus den Statistiken ablesen: In wirtschaftlich benachteiligten Gegenden sterben mehr Menschen an Herzkrankheiten und Krebs als in wohlhabenden.

Nicht nur das Auftreten von Krankheiten hängt von den sozialen Verhältnissen ab, auch bei der Behandlung zeigen sich Unterschiede. Faktoren wie die Erreichbarkeit medizinischer Angebote, Kosten und Wartezeiten haben Auswirkungen. So verzichten Personen mit niedrigem Einkommen eher auf Arztbesuche, weil sie schlecht dort hinkommen und Zuzahlungen fürchten. Häufig ist das Angebot an medizinischer Versorgung in „sozial deprivierten Gebieten“ ungünstiger. Kassenpatienten und -patientinnen warten länger auf Arzttermine als privat Versicherte. Menschen mit höherem Sozialstatus suchen öfter Fachärztinnen und -ärzte auf als solche mit niedrigem Status. Psychotherapeutische Hilfe nehmen Menschen mit hohem Bildungsstand eher in Anspruch als andere. Sogar im Hinblick auf die Qualität der Behandlung gibt es Indizien für „Versorgungsungleichheiten“: Privatversicherte sind mit ihrer Behandlung durch Fachärzte zufriedener als Kassenpatienten und -patientinnen.

Trotz vieler Einzelbefunde fehle es insgesamt noch an systematischen Analysen der sozioökonomischen Unterschiede in der medizinischen Versorgung, konstatieren Roick und Richter. Es gelte, die Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, denen der Zugang zu medizinischen Leistungen besonders erschwert ist, und konkrete Zugangsbarrieren ausfindig zu machen. Risikogruppen müssten „in ihren Lebenswelten erreicht werden“. Grundsätzlich gehe es zudem um die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und eine Verringerung der Bildungsungleichheit. Dazu bedürfe es aber nicht nur gesundheitspolitischer Maßnahmen, sondern einer gesamtgesellschaftlichen Strategie. Hoebel und Müters verweisen in diesem Zusammenhang auf nationale Aktionsprogramme in England, Schweden oder Norwegen. Diese Länder seien mit ihrem politikfeldübergreifenden Ansatz teils weiter als Deutschland.

Jens Hoebel, Stephan Müters: Sozioökonomischer Status und Gesundheit, WSI-Mitteilungen 3/2024; Julia Roick, Matthias Richter: Soziale Determinanten der Gesundheit und der gesundheitlichen Versorgung, WSI-Mitteilungen 3/2024, Juni 2024